城を「誰が建てたのか」という疑問は、歴史愛好家や観光客の間でよく話題に上ります。

この記事では、岸和田城の築城者から始まり、豊臣時代や江戸時代における変遷、さらには現代に至るまでの保存活動について解説したいと思います。

築城の背景や関わった歴史的人物、時代ごとの変化などを網羅的に紹介しながら、岸和田城の魅力とその重要性を探っていきます。

歴史の中でどのように発展し、そして現代にどのように受け継がれているのか、岸和田城の全貌をできる限り解明していきましょう。

岸和田城は誰が建てたのかを探る旅

岸和田城の歴史的背景

岸和田城は、大阪府岸和田市に位置し、歴史的にも重要な役割を果たしてきた城です。

その起源は16世紀に遡り、戦国時代の日本において地域の支配拠点として築かれました。

戦国時代から江戸時代にかけて、多くの領主が支配し、城の構造や機能が時代とともに変化してきました。

この城は、地域の政治的、軍事的中心地としての役割を果たしただけでなく、文化の発展にも大きく寄与しました。

初めての築城者は誰か

はっきりとしたことは分かりませんが、伝承では建武新政期に楠木正成(楠正成)の一族、和田高家が築いたといわれていますが、戦国武将の小西行長という説が有力なのではないかと思います。(参考元)

後者の説では彼は豊臣秀吉の家臣として活躍し、1585年に岸和田城を築いたとのことです。

行長は、海に面したこの地を選び、城を築くことで地域の防衛を強化し、政治的な安定を図りました。

彼の築いた岸和田城は、その後の時代にも多くの改修が加えられ、現在の姿へと変化していきます。

豊臣時代の岸和田城

豊臣秀吉の時代には、岸和田城は重要な拠点の一つとして位置づけられました。

秀吉の命を受けた小西行長が築城した後、城は豊臣政権の一部として機能し、地域の統治を支えました。

この時期には、城の防御機能が強化されるとともに、政治的な会議の場としても利用されました。

豊臣時代の岸和田城は、地域の政治的安定に寄与し、その後の歴史においても重要な役割を果たしました。

江戸時代における修築と拡張

江戸時代に入ると、岸和田城は徳川幕府の支配下に置かれ、複数の藩主によって修築と拡張が行われました。

特に、岡部氏が藩主として統治していた時期には、城の規模が大きく拡張され、堀や櫓などの防御施設が整備されました。

この時代の修築は、城の防御力を高めるだけでなく、居住空間としての機能も強化しました。

江戸時代の岸和田城は、地域の政治的、文化的中心としての役割をさらに強化しました。

岸和田城が建てられてから今日まで

築城に関わった歴史的人物

岸和田城の築城には、小西行長をはじめとする多くの歴史的人物が関わっていました。

行長の後、豊臣秀吉の家臣たちが城の管理を引き継ぎ、さらに江戸時代には岡部氏が藩主として支配しました。

これらの人物たちは、それぞれの時代背景に応じて城の機能を見直し、改築を行いました。彼らの努力によって、岸和田城は地域の象徴的な存在となりました。

岸和田城の構造と特徴

岸和田城は、その構造と特徴においても注目すべき点が多くあります。

城郭は、天守閣を中心に本丸、二の丸、三の丸が配置されており、堀や石垣が防御の要となっています。

特に、櫓や門の設計には、当時の防御戦略が色濃く反映されています。

また、海に近い立地を活かして、海運を利用した補給路の確保も行われていました。

こうした構造は、防御力を高めるだけでなく、政治的・経済的拠点としても機能しました。

城の変遷と時代ごとの変化

岸和田城は、時代とともにその姿を変え続けてきました。

戦国時代には、防御の強化が重視され、城の堅牢さが追求されました。

豊臣時代には、政治的な会議の場としての機能が追加され、江戸時代には居住性の向上が図られました。

明治維新後には、廃城令によって一部が取り壊されましたが、その後の復元作業によって再びその姿を取り戻しています。

時代ごとの変化は、岸和田城の歴史的価値をさらに高めています。

現代の岸和田城とその保存活動

現代における岸和田城は、歴史的な観光名所として多くの人々に親しまれています。

地域の象徴として、毎年多くの観光客が訪れ、その歴史を学んでいます。

また、城の保存活動も活発に行われており、地元住民や行政が協力して、文化財としての価値を守り続けています。

定期的に行われる修繕やイベントを通じて、岸和田城は歴史と現代を結ぶ架け橋として、多くの人々に歴史の重要性を伝え続けています。

岸和田城は、その壮大な歴史と美しい建築を通じて、多くの人々を魅了してきました。

小西行長による築城から始まり、豊臣時代の重要な拠点として、また江戸時代の拡張と修築を経て、現代に至るまでの多くの歴史的変遷を経てきました。

各時代の背景に応じて城の役割は変化し、政治的、軍事的、そして文化的な中心地として機能してきたのです。

現代においても、岸和田城は地域の象徴として多くの人々に親しまれ、保存活動を通じてその歴史的価値を守り続けています。

これまでの歴史を踏まえ、私たちはこの城を未来へと継承していく責任を担っています。

岸和田城の魅力を再発見し、その歴史の重みを感じながら、今後もこの貴重な文化財を大切にしていきたいものです。

この記事を通じて、岸和田城の複雑で豊かな歴史をより深く理解し、楽しんでいただけたなら幸いです。

岸和田城に関するよくあるFAQ

Q 岸和田城は何万石ですか?

A 岡部宣勝は6万石を領して岸和田城に入城しました。その後、さらに外堀を築いて周辺地域を取り込み、城下町を拡張しました。城主の座を息子・行隆に譲る際、2人の弟に合わせて7000石を分け与えたことで、以降明治維新までおよそ230年間、岸和田藩は5万3000石の藩として存続しました。

Q 岸和田城がライトアップされる時間帯はいつですか?

A 岸和田城のライトアップは、桜の見頃の時期に日没30分後~23時頃まで行われます。

岸和田城は誰が建てた?歴史と現代までの全貌を解明のまとめ

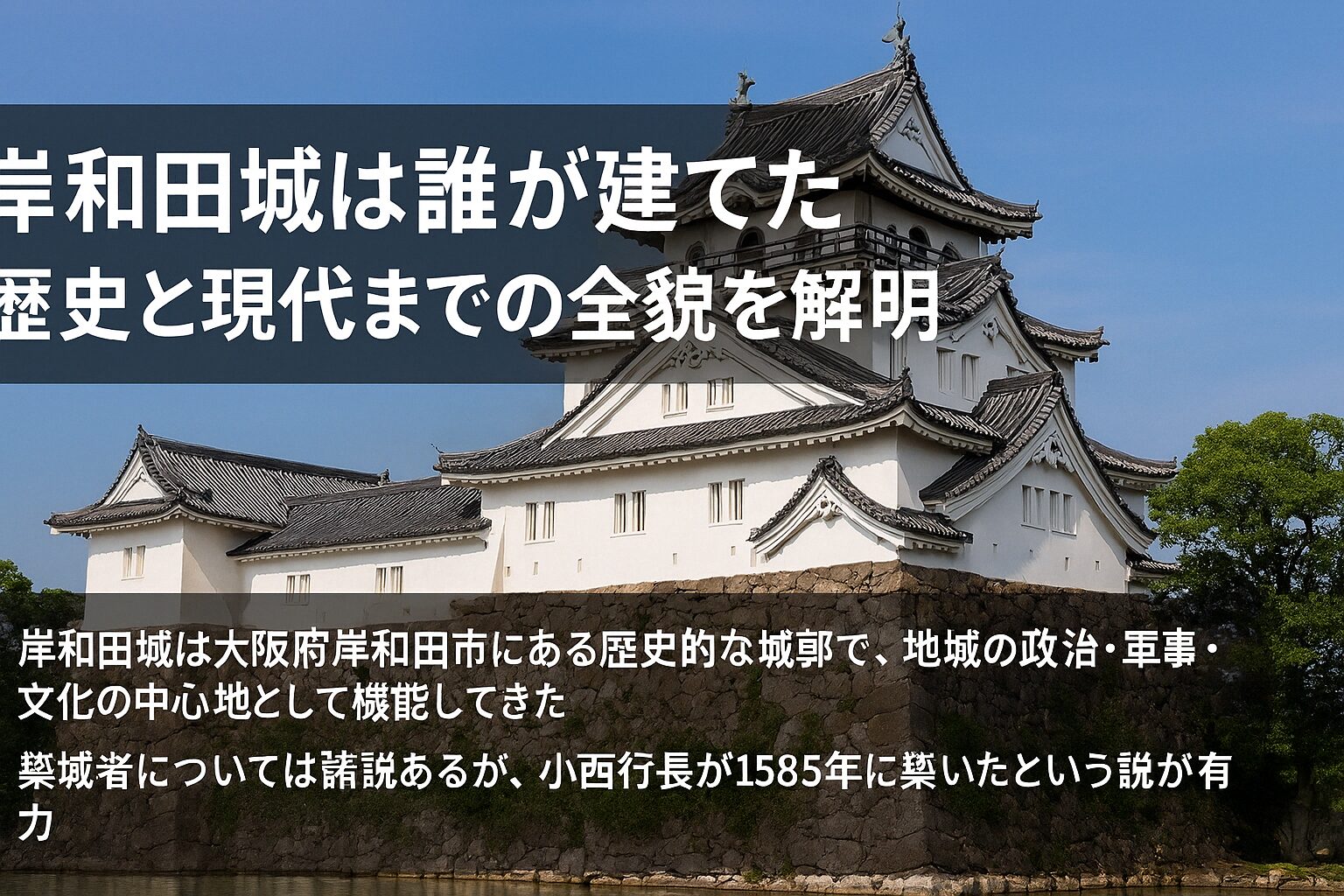

• 岸和田城は大阪府岸和田市にある歴史的な城郭で、地域の政治・軍事・文化の中心地として機能してきた

• 築城者については諸説あるが、小西行長が1585年に築いたという説が有力

• 小西行長は豊臣秀吉の家臣であり、岸和田城を戦略拠点として整備した

• 豊臣時代には城が政権の重要な拠点として機能し、防御と政治の両面で重要視された

• 江戸時代には岡部氏による大規模な修築と拡張が行われ、防御力と居住性が高められた

• 明治維新後の廃城令で一部破却されるが、後に復元作業が進められた

• 岸和田城の構造は、天守閣を中心に本丸・二の丸・三の丸が配置され、堀や石垣が特徴

• 海に近い立地を活かし、海運を利用した補給路の役割も果たした

• 現在では観光名所として人気があり、地元の保存活動も活発に行われている

• 岡部氏統治時代の岸和田藩は、最終的に約5万3000石の藩として明治まで存続

岸和田城は、数々の歴史的変遷を経て現代に受け継がれる、まさに「生きた歴史」の象徴です。

その魅力を訪れて実感してみてください。

コメント